In der Zürcher Altstadt steht an der Augustinergasse 46 ein schmales braunrotes Haus mit hübschen Erkern. Hier hatte im 17. Jahrhundert Hans Rudolf Ott im Keller seine Waschküche, zu ebener Erde eine Färberei, und im ersten Obergeschoss wohnte er mit Familie und Gehilfen. In den beiden darüberliegenden Stockwerken wurden die Tücher getrocknet und weiterverarbeitet.

«Während der grossen Flüchtlingswelle der Hugenotten nahm Gabriel Ott einen Mann namens Bruguier aus Nîmes bei sich auf, der hier wohnte und eine Taftmanufaktur betrieb», erzählt Barbara Hutzl-Ronge. «Bruguier konnte sich damit selbst erhalten. Viele Zürcher nahmen jedoch Hugenottenflüchtlinge frank und frei auf, das ist historisch belegt. Auf engstem Raum wohnten sie mit ihnen zusammen.» Diese Gastfreundschaft beeindruckt Hutzl-Ronge immer wieder aufs Neue.

Die freischaffende Autorin hat die Zürcher Stadtgeschichte rund um die Reformation minuziös recherchiert und erzählt davon in geführten Rundgängen.

Lebendige Tradition bis heute

Wegen ihres protestantischen Glaubens wurden die Hugenotten in Frankreich verfolgt. 1572 wurden allein in Paris 3000 Hugenotten brutal niedergemetzelt. Nach einer kurzen Zeit der Anerkennung verbot Ludwig XIV. 1685 jegliche protestantischen Zusammenkünfte, schloss ihre Tempel, die Kinder wurden zwangsweise katholisch getauft.

Obwohl auf Flucht ins Ausland für die Männer die Galeerenstrafe stand und für die Frauen das Gefängnis, suchten viele den Weg über Genf in die damalige Eidgenossenschaft. «Das, worum europäische Staaten heute immer wieder streiten und nicht zustande bringen, gelang den reformierten Städten der Eidgenossenschaft: sie nahmen die hugenottischen Flüchtlinge nach einem klar geregelten Verteilerschlüssel gastfreundlich auf», merkt Hutzl-Ronge dazu an.

Claudia Eichenberger-Menet ist Sozialdiakonin in der reformierten Kirche Kloten. Sie stammt in der 13. Generation von einem geflüchteten Hugenotten ab. Ihr Vorfahre kam vermutlich über Genf nach Zürich, liess sich dann aber in Gais im Kanton Appenzell Ausserrhoden nieder. «Mir ist es wichtig, meine Wurzeln zu kennen», sagt sie.

Seit ihrer Kindheit sei das ein grosses Thema für sie: «Beim Besuch meiner Grosseltern hat mich ein grosser Gobelin-Sessel mit Familienwappen beeindruckt. Meine Grossmutter hatte ihn selber gefertigt. Ich wollte wissen, was das Wappen bedeutet. Gerne hörte ich mir dabei die Familiensaga an von meinen Vorfahren, die aus Glaubensgründen ihre Heimat Frankreich verlassen mussten.» Der Glaube und das daraus wachsende soziale Engagement ist vielleicht auch durch diese Familiengeschichte tief in ihr verwurzelt. «Die Hugenotten haben nach ihrer Flucht möglichst untereinander geheiratet. Ihre Frauen haben sich im kirchlichen Unterricht und auch sozial sehr engagiert.» Das habe sie erst nach ihrer eigenen Berufswahl erfahren, «aber unbewusst hat das vielleicht schon mitgespielt».

Der lange Weg der Waldenser

Weiter geht es auf dem Stadtrundgang zur Augustinerkirche. Hier, in den Räumen des ehemaligen Klosters, befand sich das sogenannte Almosenamt. Im Januar 1689 bekamen hier viele von den 706 geflüchteten Waldensern warme Winterkleider. Denn auch die Waldenser wurden wegen ihres Glaubens verfolgt.

Entstanden ist ihre Bewegung bereits im 12. Jahrhundert, rund um den reichen Lyoner Kaufmann Valdes. Ähnlich wie Franz von Assisi und praktisch zur selben Zeit veräusserte Valdes seinen Grundbesitz, liess die Bibel in die okzitanische Volksprache übersetzen und organisierte Armenspeisungen.

Seine Anhänger, die «Armen von Lyon», wurden Wanderprediger. Anders aber als der spätere Franziskaner-Orden wurden die Waldenser von der katholischen Kirche schon bald verfolgt. Sie zogen sich in die Alpen zurück, wurden später aber auch dort vertrieben oder eingekerkert. Einige von ihnen landeten dank den geschickten Verhandlungen von Zürcher und Berner Diplomaten im Januar 1688 in Zürich, von wo aus sie im Sommer in die deutschen Fürstentümer auswanderten, die ihnen Niederlassung gewährten. Bereits 1889 gelang es dann knapp tausend Waldensern, ihre piemontesischen Täler zurückzuerobern.

«Mein Urgrossvater väterlicherseits ist 1871 in Prali im Val Germanasca, einem der drei Waldensertäler, geboren», erzählt Giorgio Girardet. «Nachdem König Albert von Savoyen 1848 den Waldensern und den Juden bürgerliche Rechte zugestand, konnten sie sich im vereinten Italien frei bewegen.»

So kam sein Urgrossvater zusammen mit der theologischen Fakultät der Waldenser 1922 nach Rom, wo er als Professor für praktische Theologie eine ganze Generation von Pfarrern prägte.

Die verzweigte Familiengeschichte hat sich tief in Girardets Gedächtnis eingegraben. Deren Verwurzelung in der waldensischen Glaubensgemeinschaft zieht sich durch – bis heute. «Die ‹Chiesa Evangelica di Lingua Italiana Zürich› ist sowohl als Kirchengemeinschaft Teil der reformierten Zürcher Landeskirche als auch Gemeinde der Waldenserkirche Italiens», erklärt Girardet.

Er selbst engagiert sich in ihr als Kirchenpfleger und vertritt sie in der Zürcher Synode. Wer prophezeit, die Waldenser seien am Aussterben, dem antwortet er: «Die Waldensergeschichte ist wie ein thermischer Wind. Wer sich da hineinbegibt, gewinnt wie ein Adler an Höhe. Dieser Sog verpflichtet. Wir sind wenige, aber wer dabei ist, weiss, dass er oder sie einen Unterschied machen kann, soll oder darf.» Auf dem Hugenottenrundgang in Schaffhausen sah Girardet diesen Mai das Medaillon mit dem wandernden Hugenotten und dem Motto «souffrir et espérer»: leiden und hoffen. Das ist auch heute noch Trost und Ermutigung für ihn.

Zürich fügt sich ins grosse Ganze

Die Fluchtrouten der Hugenotten und Waldenser können in der Schweiz auf einem Kulturweg nachvollzogen werden. Seit diesem Frühling ist auch das letzte Puzzlestück mit 51 Stationen durch die Stadt Zürich fertig. Dazu können im Netz Informationen abgerufen werden. «Was mir ganz wichtig ist: Der Hugenottenweg ist kein Pilgerweg», fügt Claudia Eichenberger noch an.

«Auf eine Pilgerreise begibt man sich aus eigenem Antrieb. Die Hugenotten und Waldenser hatten keine Wahl. Der Weg ist deshalb ein Gedenkweg, der an eine Flucht erinnert.» Das unterstreicht auch Barbara Hutzl-Ronge: «Auf fast 300 Täfelchen kann man sich von Genf bis Schaffhausen eine spannende Geschichte häppchenweise erwandern!» Und diese wirkt und prägt bis heute.

Bild: Barbara Hutzl-Ronge (links) forscht nach Hugenotten- und Waldenserspuren in Zürich. Giorgio Girardet (Mitte) stammt von Waldensern ab, während Claudia Eichenberger Menet (rechts) ihre Wurzeln bei den Hugenotten hat. (Foto: Christoph Wider)

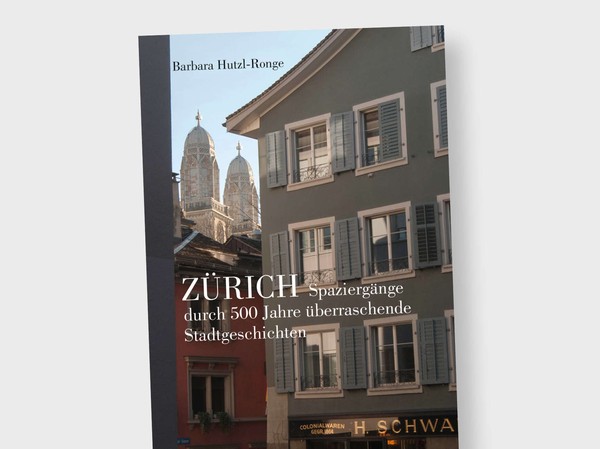

«Zürich. Spaziergänge durch 500 Jahre überraschende Stadtgeschichten.»

Barbara Hutzl-Ronge,

AT Verlag, 3. Auflage, 2021,

392 Seiten, Fr. 44.–.

ISBN: 978-3-03902-042-3

Stadtführungen

Do, 25. Juli 2024, 10–12 Uhr:

Strümpfe und Taft – Das Grand Refuge der Hugenotten in Zürich. Fr. 50.–.

Mi, 14. August 2024, 10–12 Uhr:

Von Freundschaft und diplomatischen Glanzleistungen für die Waldenser. Fr. 50.–.

Anmeldung: mail@hutzl-ronge.ch