In Boston steht seit 1971 eines der grössten urheberrechtlich geschützten Kunstwerke der Welt: Ein zum Wahrzeichen gewordener bemalter Gasometer. – 1985 wurde in den USA eine Briefmarke mit einem Regenbogen und dem Wort «Love» veröffentlicht: mit über 700 Millionen die meistverkaufte Kleinstikone der USA.

Beide Werke stammen von Corita Kent, einer Künstlerin, die in den 1960er-Jahren so prägend für die Pop-Art war, dass man sie in einem Atemzug mit Andy Warhol, Ed Ruscha oder Roy Lichtenstein nennen muss. Dass dies dennoch bis heute nur selten geschieht, ist nur einer von vielen Gründen, ihre Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte, die man wie einen Siebdruck aufbauen müsste, auf dem jede neue Ebene das Gesamtbild verändert.

Corita Kent, 1967

Corita Art Center, Los Angeles

Mitten in Hollywood, genauer im Kunstatelier der Schule der Schwestern vom unbefleckten Herzen Mariens, entsteht 1962 ein Siebdruck, der zwölf etwas unförmige Punkte in unterschiedlichen Farben zeigt. Corita Kent nennt dieses Werk «Wonderbread». Nicht zufällig erinnert das Muster an eine Brotverpackung aus dem Supermarkt. Und ebenso wenig zufällig hat Corita kurz zuvor in einer Galerie Andy Warhols Suppendosenkunstwerk «Campbell’s Soup Can» gesehen. Mit diesem, ihrem ersten Pop-Art-Werk, schlägt Kent als Künstlerin einen völlig neuen Weg ein.

Corita Kent wird mit ihrer bahnbrechenden Verbindung von Text und Bild zu einer der prägenden Künstlerinnen der Pop-Art. Sie erreicht allerdings weder den Kultstatus ihrer männlichen Kollegen noch deren Reichtum. Weil sie eine Frau ist. Aber nicht nur. Corita zeigt kein Interesse an Status und Reichtum. Sie hat etwas viel Umfassenderes im Blick: «Reifung in den schönen Künsten kann eine Reifung in den verwandten Künsten der Kontemplation, der Konversation, der Lehre und anderen Künsten bedeuten, die für ein reiches Gemeinschaftsleben von entscheidender Bedeutung sind.» Corita ist nicht nur eine revolutionäre Künstlerin, sie ist auch Ordensfrau.

Frances Elizabeth tritt 1936 zu einer Zeit in den Schulorden «Immaculate Heart of Mary» ein, als Frauenorden weltweit auf ein Allzeithoch zusteuern. Diese Gemeinschaften bieten Frauen wie Frances, die aus einfachen Verhältnissen stammen, eine exzellente Ausbildung, berufliche Entfaltungsmöglichkeiten und soziale Sicherheit. Frauenorden, gerade in den USA, sind damit auch Orte der Emanzipation. Die 18-jährige Frances feiert dementsprechend ihren Entscheid euphorisch. Zusammen mit acht anderen angehenden Nonnen mietet sie einen offenen Wagen und braust damit durch Los Angeles.

Als Frances sich ihren Ordensnamen wählen darf, entscheidet sie sich für Corita – kleines Herz. Obwohl ihr künstlerisches Talent bereits damals offensichtlich ist, schickt der Orden Schwester Mary Corita zunächst als Primarschullehrerin nach Kanada. Als die Schule in Los Angeles jedoch 1947 eine Kunstlehrerin benötigt, wird sie zurückgeholt und zur Ausbildung an die University of Southern California geschickt. Von dort bringt sie den Siebdruck mit, der zeitlebens ihre grosse Leidenschaft bleibt.

Corita bereitet die Farben für einen Siebdruck vor. (1967)

Corita Art Center, Los Angeles

Im Siebdruck wird die Farbe durch ein Seidengewebe aufs Papier gestrichen. Farbe für Farbe, Ebene für Ebene werden so Schritt für Schritt aufgetragen. Wo keine Farbe hinkommen soll, wird das Gewebe mit Schablonen abgedeckt oder mit Wachs versiegelt. Durch das Übereinanderdrucken entstehen neue Farbtöne, die Ebenen überlagern sich und bleiben dennoch durchlässig. Jede Ebene ist deshalb auch eine Transformation des Werks. Siebdrucke können zwar seriell produziert werden, aber in einem langsamen handwerklichen Prozess, der jedes Exemplar dann doch zum Unikat werden lässt.

Schwester Corita unterrichtet junge Frauen. Und sie tut es mit grosser Leidenschaft zwanzig Jahre lang. Nur in den Sommerferien findet sie Zeit für ihre eigenen Werke. Zusammen mit ihrer Kollegin und Mentorin Schwester Maggie sucht Corita ständig nach Inspiration von aussen, weil sie überzeugt ist, dass es auch darum geht, «die Menschen auf Dinge aufmerksam zu machen, die sie vielleicht übersehen haben.» Die Nonnen nehmen ihre Schülerinnen mit in Ausstellungen in Los Angeles, so begegnen sie Andy Warhols Kunstwerken. Und auch als Lehrerinnen wollen sie wissen, was in der Kunstwelt los ist. Jedes Jahr fahren die beiden nach New York, um Galerien und Museen zu besuchen.

Corita Art Center, Los Angeles

«wonderbread» (1964) / Serigraphie, 30.5 x 25.5 inch

Coritas erstes Pop-Art-Werk spielt mit der Verpackung eines Supermarktbrotes.

«Wonderbread» ist nicht nur dem Einfluss Warhols zu verdanken. 1962 ist auch das Jahr, in dem Papst Johannes XXIII. das Zweite Vatikanische Konzil eröffnet. Der Papst spricht Corita und ihren Mitschwestern aus dem Herzen. Sein Aggiornamento leben sie bereits, sie sind längst in der Gegenwart angekommen. Jetzt endlich spüren sie Rückenwind aus Rom.

Als dann auch noch gleich gegenüber der Schule ein Supermarkt eröffnet wird, folgt Corita der päpstlichen Aufforderung zum Dialog mit der Gesellschaft auf ihre ganz eigene Weise. Im Supermarkt entdeckt sie das «Wonder Enriched Bread» und seine bunt gepunktete Verpackung als Metapher für das ewige Brot des Lebens.

Wir kneten neues Brot,

und wir brauchen neues Brot,

und das gilt für das Brot und das Wort.

Hier erweist sie sich als Mystikerin des Alltags, die immer und überall für spirituelle Entdeckungen durchlässig bleibt. Sie entdeckt Gottes Worte in den Versprechungen der Werbung, in den Wegweisern des Verkehrs, in den Zeilen von Popsongs.

Worte sind für sie keine abstrakten Kopfgeburten: «Ich war verrückt nach Worten und deren Form, seit ich ein Kind war.» Worte erhalten bei ihr eine materielle Gestalt. Sie schneidet sie von Hand mit der Schere aus und macht daraus Schablonen für ihre Drucke. Sie versetzt Worte in fliessende Bewegungen. Sie richtet Worte in alle Himmelsrichtungen, denn «Worte haben ein Leben und müssen gepflegt werden.»

Corita Art Center, Los Angeles

«word picture: handle with care» (1967) / Serigraphie, 23 x 35 inch

«See the man who can save you the most» – aus einem Werbespruch für Autohändler, die ein gutes Geschäft versprechen, wird eine christliche Botschaft, die mit grösster Sorgfalt behandelt werden sollte.

Corita Art Center, Los Angeles

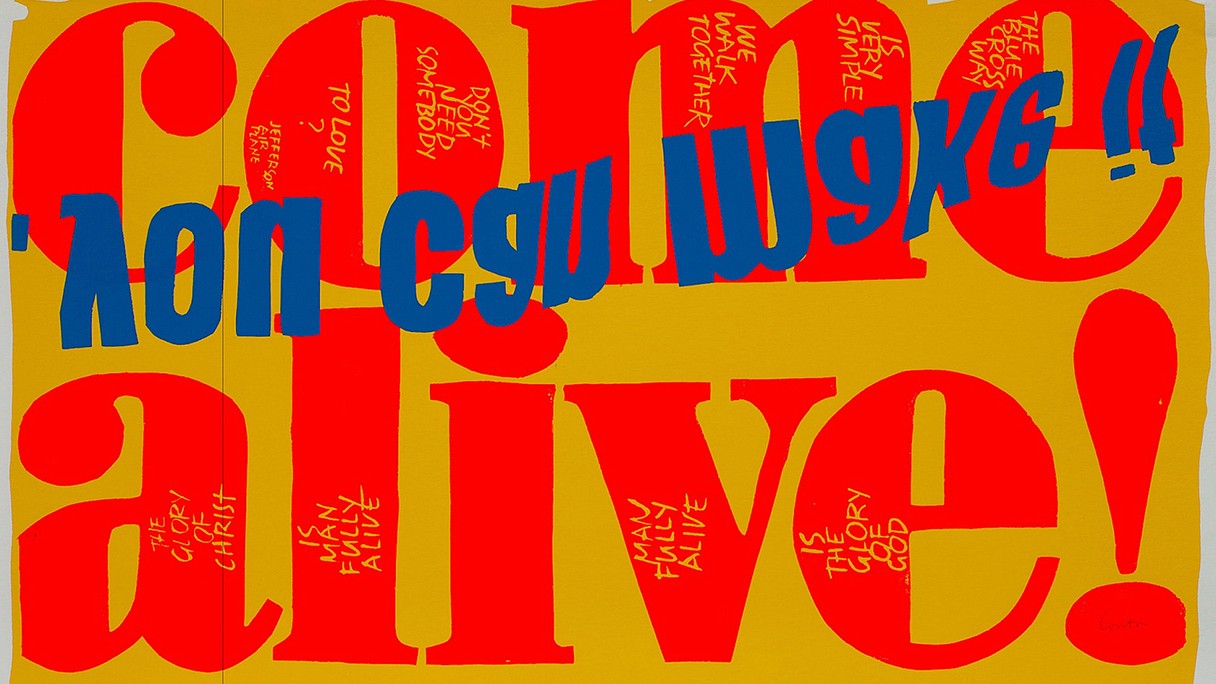

«come alive» (1967) / Serigraphie, 13 x 23 inch

Eine österliche Botschaft, die Beweglichkeit und Umdenken fordert.

Um das zu entdecken, was Werbesprüche und flottes Design übersteigt, geht Corita paradox vor. Sie konzentriert den Blick auf das Detail. Oft ist sie mit einem Fotoapparat unterwegs, mit dem sie Ausschnitte von alltäglichen Verpackungen und Schildern festhält. Ihre Schülerinnen schickt sie mit einem leeren Diarahmen auf Motivjagd. Oder lässt sie eine Stunde lang eine Cola-Flasche anschauen. Nur anschauen. Und plötzlich wird im Detail wie von selbst etwas ganz Grosses sichtbar. Unter der Hand von Corita werden Logo und Slogan des Frühstücksflockenherstellers General Mills zur Melodie für etwas, was jede Firmenlogik übersteigt. «The big G stands for goodn» ist auf ihrem Transformationswerk zu lesen – die gewiefte Pädagogin lässt drei Buchstaben weg, damit wir selbst das eigentlich grosse G entdecken können und erkennen, dass in jedem Ausschnitt eine unendliche Weite stecken kann.

1964 wird Corita zur Leiterin der Kunstabteilung ihrer Schule ernannt. Und auch die Gestaltung des jährlich stattfindenden «Mary’s Day» wird ihr übertragen. Wieder setzt Coritas transformatorisches Charisma ein. Sie macht aus der bislang biederen Marienprozession eine Performance der Pop-Art, die jedoch nicht nur bunt und fröhlich, sondern genauso engagiert politisch ist. «Food for Justice» lautet das Motto, getreu der Enzyklika «Pacem in terris» von Johannes XXIII. Verpackungskartons für Lebensmittel werden zu Protestplakaten. Nonnen und ihre Schülerinnen zelebrieren Flowerpower für wirksames Christentum.

Dieser frische, freie und fröhliche Katholizismus ist dem kirchlichen Oberhaupt von Los Angeles ein Dorn im Auge. Kardinal James Francis McIntyre ist machtbewusst und konservativ. Selbst Johannes XXIII. und sein Konzil sind ihm lästig. McIntyre hat keinerlei Verständnis dafür, dass Corita im Slogan des Konservenherstellers DelMonte eine Ode an Maria, die Muttergottes, entdeckt. Bei aller Marienverehrung, aber Maria als die süsseste Tomate von allen zu feiern, «the juiciest tomato of all», das kann der Kardinal nicht goutieren. Er versucht, die Publikation des Bildes zu verhindern. Und mit Corita ist ihm der ganze Konvent ein Gräuel. Er droht mit der Schliessung der Schule und damit, hunderte von Nonnen als Lehrerinnen aus den konfessionellen Schulen seines Bistums zu entlassen.

Corita und der gesamte Konvent halten jedoch Stand. Sie fühlen sich von den Entwicklungen in Rom und vom Geist des Konzils getragen. Tatsächlich kommt von dort auch Anerkennung. Corita wird eingeladen, zur Weltausstellung von 1964 in New York für den Pavillon des Vatikans ein Werk zu gestalten. Ihre landesweite Anerkennung als Künstlerin und Lehrerin erreicht in diesen Jahren ihren Höhepunkt. Persönlichkeiten wie Frank Gehry, Alfred Hitchcock, John Cage, Saul Bass, Henry Miller, Anaïs Nin, Jean Renoir oder Richard Buckminster Fuller besuchen ihre Kunstschule und erzählen den Studentinnen von ihrer Arbeit.

Schon 1955 ist in der Kunstschule des Immaculate Heart College der Aufbruch –das später von Papst Johannes XXIII. geforderte aggiornamento – zu spüren

Corita Art Center, Los Angeles

1967 setzt das Newsweek-Magazin Corita auf die Titelseite, versehen mit der Schlagzeile «The Nun: Going modern». Kaum eine Woche vergeht ohne Besucher, die das Geheimnis ihrer Kunst und ihres Unterrichtes entdecken wollen. Es entstehen Filme, von denen trotz schlechtem 16-mm-Material und auch ohne Ton heute noch das immense Charisma von Schwester Corita überspringt.

Sie stellt zehn Regeln für ihren Unterricht auf, die kaum unverkrampfter und freiheitlicher sein könnten. Nr. 4 lautet: «Betrachte alles als ein Experiment.» – Nr. 6: «Nichts ist ein Fehler, es gibt kein Gewinnen und kein Verlieren. Es gibt nur Machen.» – Nr. 8: «Versuche nicht gleichzeitig zu schaffen und zu analysieren. Es sind zwei unterschiedliche Prozesse.» Abgeschlossen werden die Regeln mit «Nächste Woche wird es neue Regeln geben.»

Derweil kocht der Kardinal immer giftiger, werden die Differenzen immer offensichtlicher. Während Corita auf ihren Plakaten den Aufbruch fordert, möchte McIntyre die Uhr ganz weit zurückdrehen. Mit «Give the gang our best» wirbt der Getränkehersteller Canada Drive. Corita macht daraus einen Aufruf an all jene Kräfte in der Kirche, die sich – vom Konzil gestärkt – auf einen Weg der Erneuerung einlassen wollen. Den Slogan flankiert sie auf ihrem Diptychon mit einem unmissverständlichen «Now!» Und wieder weisen die Buchstaben in alle Himmelsrichtungen. «Gib der Bande unser Bestes. Jetzt!» – Was für eine furchtlos mitreissende Botschaft!

Corita Art Center, Los Angeles

«stop the bombing» (1967) / Serigraphie, 18 x 23 inch

Ende der 1960er-Jahre protestierte Corita mit ihrer Kunst auch gegen den Vietnamkrieg.

Ende 1967 allerdings ist Corita selbst am Ende ihrer Kräfte. Nicht nur wegen der heftigen Anfeindungen durch den Kardinal. Zu schaffen macht ihr seit vielen Jahren ihre Schlaflosigkeit. Sie kann das unablässige Wahrnehmen der Umgebung auch nachts nicht abstellen. Corita zieht sich für ein Sabbatical nach Massachusetts zurück. Und überrascht, genauso wie als 18-Jährige, mit einem klaren Entschluss: Sie wird nicht nach Los Angeles in die Schwesterngemeinschaft zurückkehren.

Corita zieht nach Boston. Zum ersten Mal überhaupt in ihrem Leben hat sie eine eigene Wohnung. Ihre tiefsten Beweggründe für den Austritt aus dem Orden behält Corita jedoch für sich. Sie bleibt der Schwesterngemeinschaft auch nach ihrem Austritt verbunden. Als Kardinal McIntyre nach Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils wieder mehr Macht über die Schwestern vom unbefleckten Herzen Mariens ausüben will, beschliesst 1970 die Mehrheit der Schwestern einen Neuanfang ohne kirchlichen Segen und Status. Die heute noch existierende ökumenische Laienbewegung «Immaculate Heart Community» wird gegründet. Ihr vermacht Corita später ihr gesamtes Werk.

Corita wirkt auch nach ihrem Austritt unverändert aus ihrem Glauben heraus. Der Jesuit Daniel Berrigan, einer der furchtlosesten Friedensaktivisten der USA und ebenso ein begnadeter Dichter, schreibt über seine Seelenverwandte: «Es schien, als ob in ihrer Kunst die Säfte der Welt überliefen, die Welt überschwemmten und die faulen Weinschläuche des Scheins, der Routine und der Fäulnis zum Platzen brachten.» Die Technik des Siebdrucks ist Sinnbild für Coritas Denken: Vielschichtig, durchlässig, transformativ. Diese Kraft entdeckt allmählich auch die katholische Kirche wieder. 2024 werden Werke von Corita Kent an der Biennale in Venedig im Pavillon des Vatikans ausgestellt.

Corita Art Center, Los Angeles

«love is hard work»

(1985) / 24 x 18 inch

Als die amerikanische Post 1985 Coritas Briefmarke «Love» veröffentlichte, hielt sie es für eine originelle Idee, dies auf dem Set der damals ausserordentlich populären Soap-Serie «Love Boat» zu tun. Die bereits unheilbar vom Krebs gezeichnete Corita war von dieser Idee dermassen entsetzt, dass sie sich weigerte, bei der Präsentation zu erscheinen. Stattdessen schuf sie eines ihrer allerletzten Werke. Darauf waren erneut die farbigen Streifen zu sehen, die bereits die Briefmarke ikonisch werden liessen. Darunter jedoch stand nun Coritas unmissverständliche Botschaft: «Liebe ist harte Arbeit.»

Corita Kent, 1970

Corita Art Center, Los Angeles

Corita Kent (1918–1986)

1918 Frances Elizabeth Kent wird am 20. November in Fort Dodge, Iowa, geboren

1936 Eintritt in den Orden «Immaculate Heart of Mary» in Los Angeles

1947 Beginn der Lehrtätigkeit am «Immaculate Heart College»

1951 Kunstabschluss an der University of Southern California

1962 Erstes Pop-Art-Werk

1968 Austritt aus dem Orden und Aufgabe der Lehrtätigkeit

1971 Auftrag der Boston Gas Company zur Gestaltung eines Gastanks

1986 Am 18. September stirbt Corita nach einem langjährigen Krebsleiden

Das Corita Art Center in Los Angeles verwaltet den Nachlass von Corita Kent und bietet auf seiner Website einen umfassenden und hervorragend gestalteten Überblick über das gesamte Werk.